Par Waldo Cerdan – Spécialiste sécurité aérienne et facteurs humains

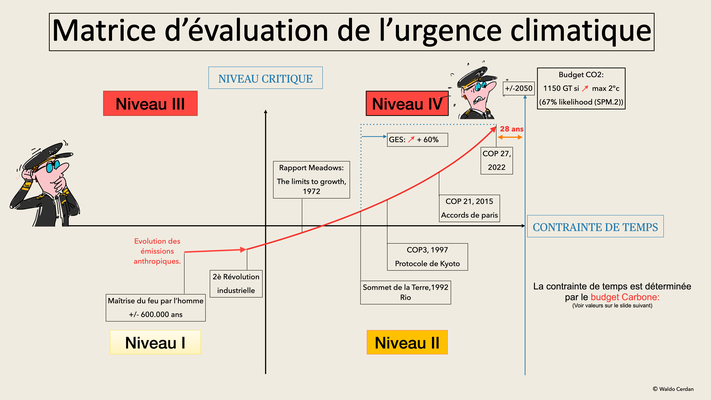

Dans le monde de l’aviation, les situations critiques sont analysées avec rigueur selon deux dimensions principales : le niveau de criticité et la contrainte de temps. Il ne viendrait à l’esprit d’aucun équipage de discuter à perte de vue de la meilleure stratégie en cas de feu moteur en vol. Il faut agir, tout de suite, en connaissance de cause. Or, dans le traitement médiatique et politique du réchauffement climatique, cette logique vitale fait cruellement défaut.

Face à la montée des périls – canicules, incendies, acidification des océans, effondrement de la biodiversité – nous continuons de raisonner comme si nous avions tout le temps du monde. Pire : nous nous berçons d’illusions techno-messianiques où le progrès futur viendrait sauver le présent, sans changement structurel. Mais si l’on transpose les outils de la gestion des urgences aéronautiques au problème du réchauffement climatique, une autre lecture s’impose.

Une matrice pour évaluer une situation critique

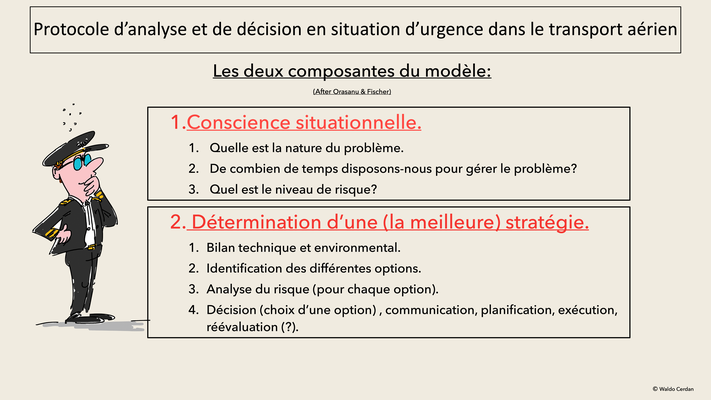

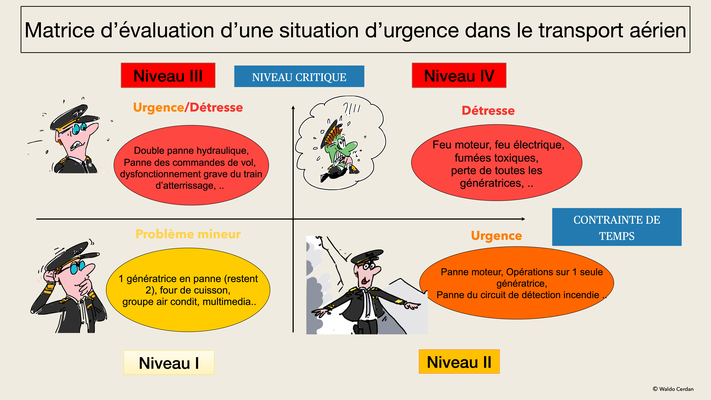

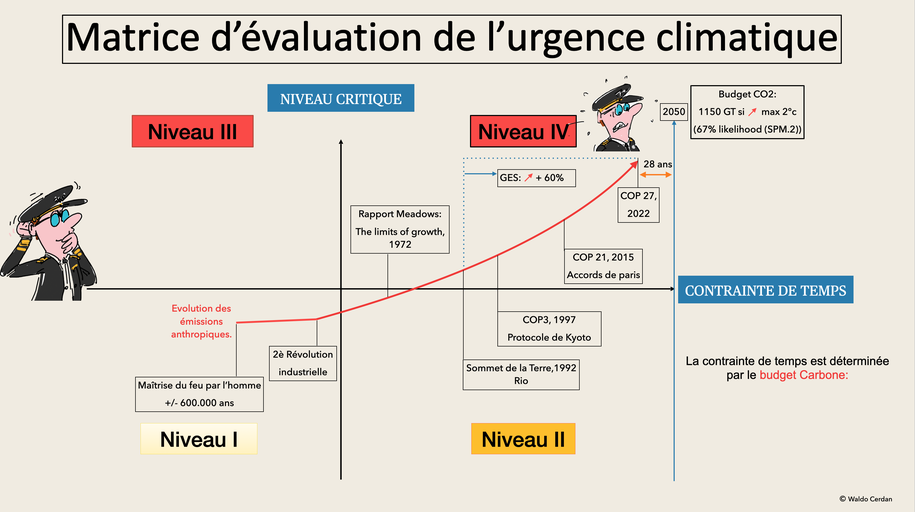

Dans le transport aérien, il existe des outils qui permettent aux pilotes de déterminer la meilleure stratégie à suivre, dont une matrice d’évaluation des situations dites « non-normales », qui permet de définir tout problème en fonction de deux variables :

- Le niveau de criticité (ou gravité de la situation)

- La contrainte de temps (des actions « vitales » sont-elles nécessaires immédiatement, une perte significative de la redondance des systèmes affecte-t-elle le niveau de sécurité,.. ?)

Sur cette base, on positionne une situation donnée dans la matrice d'évaluation, ce qui nous permet d'orienter nos décisions de manière efficace :

Par exemple, dans le cas d’un feu moteur en vol, la gravité est maximale, et la contrainte de temps est très élevée. Le statut est donc celui de détresse, et appelle une réaction immédiate, coordonnée, fondée sur une stratégie claire. Cette approche peut parfaitement être transposée à la crise climatique.

Climat : urgence ou problème mineur ?

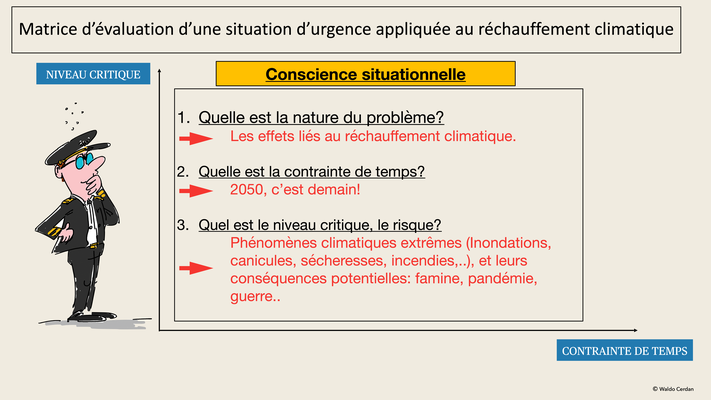

Donc, si nous appliquons cette grille de lecture au réchauffement climatique, voici les éléments identifiables:

- (Quelle est) la Nature du problème (?) : effets directs et indirects du dérèglement climatique (inondations, incendies, stress hydrique, effondrement des rendements agricoles, instabilité géopolitique, migrations de masse…)

- (Quel est) le Niveau de gravité (?) : très élevé, voire existentiel selon les zones géographiques.

- (Quelle est ) la Contrainte de temps (?) : critique, car liée à un budget carbone contraint dans le temps (1150 Gt de CO₂ pour rester sous les 2°C avec 67% de chances, selon le GIEC).

→ Résultat : nous sommes en situation de détresse, au sens de la matrice. Toute procrastination équivaut à un abandon de poste.

Et pourtant, nous débattons comme si nous étions en présence d’un simple voyant lumineux allumé sur le tableau de bord. Comme si nous avions le luxe d’attendre des solutions encore en gestation industrielle (hydrogène vert, capture du carbone, etc.) pour résoudre un problème qui nous impose d’agir avant 2030.

L’illusion du verdissement sans limites

Prenons l’exemple du transport aérien. On y parle désormais de "verdissement de l’énergie" (les "fameux" SAF, pour Sustainable Aviation Fuel). Mais sans jamais poser la seule question qui vaille, et qui concerne, elle, la totalité de l'activité humaine : de quelle quantité d’énergie renouvelable ET durable pouvons-nous disposer, et à quoi devrions-nous la consacrer en priorité si tant est que la quantité totale disponible est inférieure aux besoins de l'humanité?

De fait, l’énergie primaire consommée par l’humanité représente, aujourd'hui, environ 14 Gtep, dont 80 % d'origine fossile. Les sources dites renouvelables (hydroélectrique, solaire, éolien, géothermie, biomasse) ont toutes des limites physiques, écologiques ou sociales. En particulier la biomasse, dont le caractère « renouvelable » est trompeur : elle n’est durable que si la courbe de prélèvement reste inférieure à la courbe de renouvellement écosystémique (A.Barreau) – ce qui est loin d’être acquis.

Or, toute électrification massive des usages (aviation, industrie, mobilité) suppose une explosion de la demande d'électricité, et c'est là qu'est "l'os". Croire qu'il est produire une quantité suffisante d'énergie électrique (dite) propre pour maintenir notre niveau de consommation au niveau mondial, est une illusion et un non-sens. Une illusion parce que, même dans les scénarii les plus optimistes, les perspectives de progrès, en matière de "verdissement" et d'efficacité énergétiques ne sont pas compatibles avec la contrainte de temps imposée par le budget carbon restant. Un non-sens, parce que même en branchant un câble électrique depuis le soleil à un pylône situé sommet de l’Everest, nous ne pourrons éluder la question de l'arbitrage des ressources..(voir ci-après: "que faisons-nous de l'énergie?").

Acheter du temps ou différer l’inévitable ?

« Acheter du temps » est devenu le mantra de certains acteurs économiques, qui espèrent que la plantation d’arbres viendra neutraliser leurs émissions. Ce qui est curieux dans cette stratégie, c’est qu’elle commence par aggraver notre déficit carbone : les émissions ont lieu immédiatement, tandis que la fixation du carbone par les arbres prendra — dans le meilleur des cas (l’eucalyptus) — une dizaine d’années. Et encore, sans garantie que ces arbres survivront au feu, à la sécheresse ou à l’exploitation future.

Mais en quoi cela se distingue-t-il, au fond, de toutes les autres formes de report d’action déguisé en solution ?

Bien sûr, il faut restaurer les puits de carbone. Mais surtout cesser de les détruire. Et reconnaître que la stratégie de plantation massive ne remplacera jamais une réduction immédiate des flux de carbone vers l’atmosphère.

Là encore, c’est une matrice d’analyse du risque sur une échelle de temps qui devrait guider la décision — pas un "storytelling" climatique fondé sur l’espoir.

La vraie question : Que faisons-nous de l’énergie ?

À quoi sert l’énergie ? À produire des biens. Mais pour les produire, il faut d’abord extraire de la matière, beaucoup de matière. Aujourd’hui, l’humanité extrait plus de 90 milliards de tonnes de matériaux par an, contre 22 en 1970. Et selon l’ONU, ce chiffre pourrait grimper à 250 milliards d’ici 2030.

Alors même si l’on disposait d’une énergie gratuite, et prétendument « verte », il resterait tout de même une question essentielle : de l'énergie pour quoi faire ? Pour construire toujours plus d’avions, de SUV, de smartphones ? Ou bien réserver cette énergie à produire des pompes destinées à irriguer les zones arides, à fabriquer des tracteurs et fournir des produits agricoles essentiels à tous? Prenons l'exemple de l'avion, une des plus belles créations de l'homme, tant du point de vue technologique, que symbolique. Mais pour quoi faire? Pour désenclaver des régions isolées, éteindre des feux de forêt… ou pour multiplier les « city-trips » à 9,99 € ?

Dans un monde aux ressources "non illimitées" — il faut parfois le dire ainsi pour que cela percute — la question de l’arbitrage devient inéluctable. À quoi choisissons-nous de consacrer notre puissance énergétique ? Et surtout, qui décide ? Soit nous organisons cette allocation par la négociation et la coopération, par exemple sous forme "d'accord mondial de coopération mutuellement avantageux" (Olivier Godard) — soit elle se fera par la contrainte (Donald Trump appelle cela la "diplomatie transactionnelle"), voire par la guerre.

Cette réflexion prolonge celle qu’Ivan Illich formulait dès 1972 : existe-t-il un "seuil critique" ("Energie et équité") au-delà duquel les externalités négatives de l’énergie excèderaient ses bienfaits ? A défaut de poser cette question, nous resterons englués dans une forme d'errance intellectuelle qui consiste à confondre énergie - comme vecteur de progrès et de bien-être - et énergie comme addiction au confort dont nous passons, discrètement, la note aux générations futures..

Et l’égalité dans tout ça ?

Si nous reconnaissons que l’énergie est limitée et précieuse, se pose alors une question éthique centrale : qui y a droit ? Un Sénégalais, un Français, un Indien, ont-ils tous le même droit à une énergie abondante et bon marché, et donc, par extension, à un billet d’avion low-cost ?

Il n’y a pas de réponse simple. Mais toute réponse honnête soulève un problème politique et moral. Si la réponse est oui, il faudra organiser une redistribution mondiale des ressources et de l’accès aux technologies, ce qui suppose : assumer une restriction des usages dans les pays riches au le renoncement des pays les plus pauvres à accéder au niveau de vie (devenu intenable) des pays riches. Rien de moins qu'une "révolution sociétale" au sens copernicien du terme. En revanche, si la réponse est négative, alors, il faudra remplacer les COP (Convention of parties) par la semaine mondiale des restos du coeur: brochette de poivrons, pour les végétariens, poulet-compote pour les autres. Le résultat sera le même -sur le plan climatique -, mais le nombre joyeux bénéficiaires sera bien plus important.

Mais dans tous les cas, cela implique de reformuler notre rapport au confort, à la mobilité, et au progrès, mais surtout d’avoir le courage d’affronter une question à côté de laquelle envoyer un vaisseau sur la planète mars pour en ramener quelques galets de plage, serait un jeu d’enfant : que nous faut-il pour nous épanouir (l’humanité) de manière harmonieuse dans un monde contraint?

Conclure : choisir ou subir

« Il va falloir choisir, ou subir », dit Jean-Marc Jancovici. Le biokérosène versé dans les réservoirs d'un Airbus à destination des Maldives pourrait aussi servir à un tracteur agricole, qu'à produire de l’acier. Ce n’est pas une question technique, mais une question de priorités.

Si la transition doit être un simple habillage vert d’un modèle extractiviste, alors elle restera engluée dans une illusion mortifère qui consiste à croire qu'il est possible de changer les effets sans changer la cause. Si, au contraire, nous décidons de repenser nos usages en fonction de leur utilité sociale, de leur coût écologique et de leur temporalité, alors peut-être que l’atterrissage "inéluctablement d'urgence" pourra être contrôlé.

Mais pour cela, encore faut-il regarder les indications dans le cockpit, et prendre conscience que l’alarme incendie du moteur clignote et hurle depuis un bon moment déjà.

Document d’analyse inspiré de la matrice d’urgence issue de l’aéronautique civile. Tous droits réservés © Waldo Cerdan